4月は入学式を迎え、真新しいランドセルを背負った小学1年生を多く見かける季節です。自分ひとりで歩く「一人歩きデビュー」という状況と子どもならではの行動特性があるため、事故が起こりやすく交通事故が増える可能性があります。そこで今回は子どもの行動特性を知り、事故を防ぐ運転行動について考えてみましょう。

小学生の交通事故の特徴

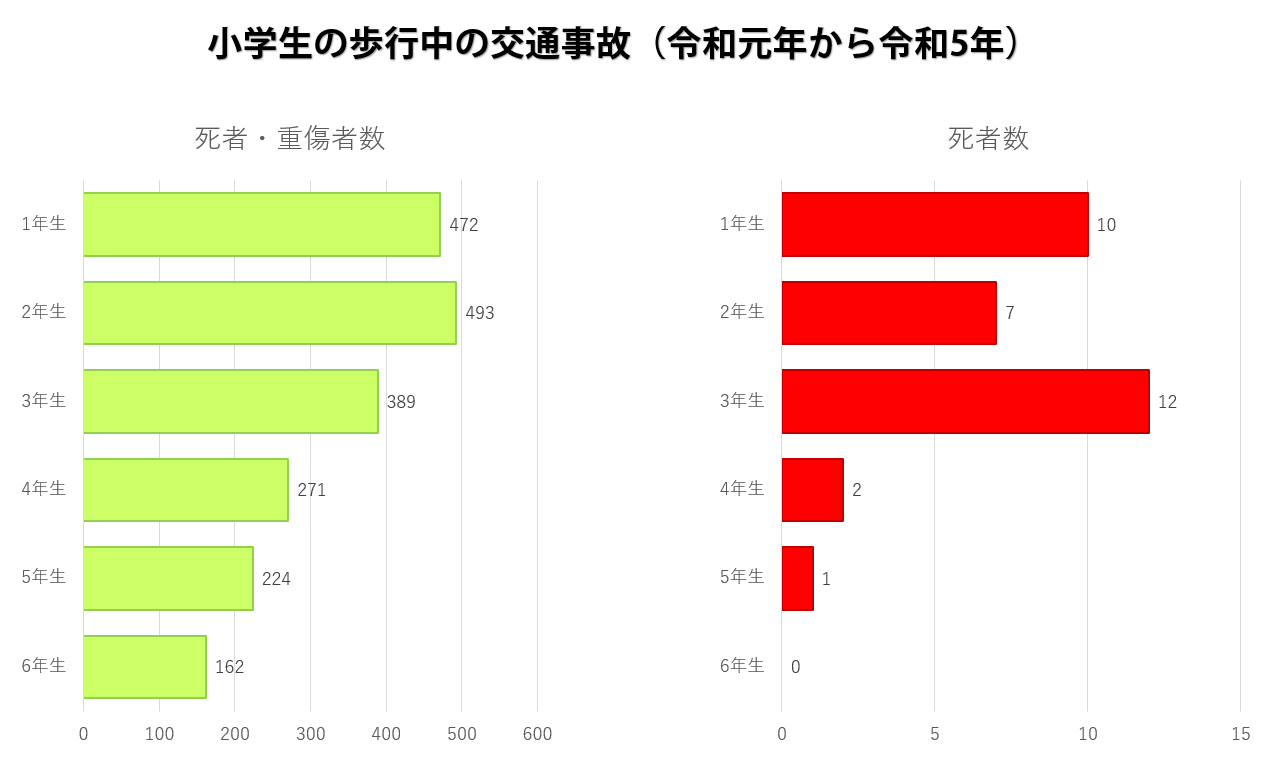

警察庁が2019年から2023年に起きた交通事故の分析をしたところ、歩行中の小学生の死傷・重傷者はこの5年間で2,011人に上ります。

歩行中児童の交通事故の特徴は以下の通りです。

・歩行中の事故が最も多い(過去5年合計で約6割)

・小学1年生の歩行中死者・重傷者数は6年生の約2.9倍(学年が低いほど歩行中、学年が高くなると自転車乗用中の割合が高くなる)

・1年生の第1のピークは6月

・歩行中死者・重傷者の約3割は飛び出しが原因

学年別にみると、小学校1年生は472人で、最も少ないのは小学校6年生の162人となっています。死者に絞ると、小学校1年生は10人です(図1)。

歩行中の交通事故については、死者・重傷者では小学校1年生は6年生の約2.9倍に上ります。

参考資料:政府広報オンライン「小学校1年生の歩行中の死者・重傷者は6年生の約2.9倍!新1年生を交通事故から守るには?」https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201804/1.html

小学1・2年生は歩行中交通事故に遭いやすい「魔の7歳」と呼ばれています。これは交通事故総合分析センターが発表した統計データを年齢別に見た時、死者・負傷者が最も多いのが7歳というところから来ています。今まで親が近くで見守っていた環境から、親の手を離れて一人、または子どもだけで登下校や外遊びをするようになります。一人での行動に不慣れなこともあり、ついうっかり危険な行動を取る可能性があることをドライバー側は頭に入れておく必要があります。

子どもの特性を知ろう

子どもには大人と異なる特性があり、それによって事故に遭いやすくなる可能性があります。まずは子どもの行動特性を知り、事故を起こさないためにはどのような運転を心掛けるべきか考えてみましょう。

1:衝動的な行動を取る

子どもは注意の配分や感情コントロールができず、一点に集中してしまう傾向があります。突然道路の反対側にいる友達に向かって走り出したり、ボールを追いかけて道路へ飛び出したり、周囲の状況を確認しないまま行動することがあります。また、遊んでいて急に走り出す、うろうろ蛇行するなどの予測できない行動を取ることもあります。

子どもは注意の配分や感情コントロールができず、一点に集中してしまう傾向があります。突然道路の反対側にいる友達に向かって走り出したり、ボールを追いかけて道路へ飛び出したり、周囲の状況を確認しないまま行動することがあります。また、遊んでいて急に走り出す、うろうろ蛇行するなどの予測できない行動を取ることもあります。

2:何が危険かの判断・予測ができず、危険が迫っていても気づかない

学校で交通安全教室が開かれるなど交通ルールを学ぶ機会は増えていますが、子どもはどうしても状況判断や予測に関する力が不十分です。

学校で交通安全教室が開かれるなど交通ルールを学ぶ機会は増えていますが、子どもはどうしても状況判断や予測に関する力が不十分です。

車が接近しているかの判断に子どもは約2秒以上の時間を必要とすると言われています。子どもは「みぎ、ひだり、みぎ」と首を振って周囲を確認したつもりで歩き出しても、実は確認が不十分という場合があります。また、「信号を守って横断歩道を渡る」ということを理解していても「左折車や対向車線の右折車に巻き込まれる危険」については理解が不十分で、横断歩道の端を歩くといった可能性も考えられます。

3:身体が発育途上

子どもは身体が小さく死角に入りやすいだけでなく大人に比べて視野が狭いため、周囲の情報を収集する能力が十分に備わっていないと言えます。6歳児の視力は大人と同程度ですが、視野は水平方向が大人約150度に対して約90度、垂直方向は大人約120度に対して約70度と狭い範囲しか見えていません。そのため、接近してくる車や自転車などを大人と同じように認識できず、運転者が子どもに気付いていても子供からは車が見えていない可能性があります。

子どもは身体が小さく死角に入りやすいだけでなく大人に比べて視野が狭いため、周囲の情報を収集する能力が十分に備わっていないと言えます。6歳児の視力は大人と同程度ですが、視野は水平方向が大人約150度に対して約90度、垂直方向は大人約120度に対して約70度と狭い範囲しか見えていません。そのため、接近してくる車や自転車などを大人と同じように認識できず、運転者が子どもに気付いていても子供からは車が見えていない可能性があります。

子どもを交通事故から守る運転

ここまで紹介した通り、子どもは身体的にも精神的にも未成熟で交通の場では弱者です。交通事故から子どもを守るためには、ドライバーも慎重な運転をする必要があります。ここでは子どもを事故から守るために、ハンドルを握る私たちができることをご紹介します。

1:子どもが居そうな場所や時間帯は慎重に運転する

学校周辺や生活道路など子供の多い場所、登下校時や放課後など子どもが外にいそうな場所・時間帯は慎重な運転をしましょう。学校を中心とした半径500m内にはスクールゾーンが設置され、速度規制や登下校時の通行が禁止されていたりします。また、生活道路区域を示すゾーン30では、最高速度30km/hの規制があります。これらの標識・道路標示に従って子どもが多い場所を把握して運転しましょう。

学校周辺や生活道路など子供の多い場所、登下校時や放課後など子どもが外にいそうな場所・時間帯は慎重な運転をしましょう。学校を中心とした半径500m内にはスクールゾーンが設置され、速度規制や登下校時の通行が禁止されていたりします。また、生活道路区域を示すゾーン30では、最高速度30km/hの規制があります。これらの標識・道路標示に従って子どもが多い場所を把握して運転しましょう。

2:子どもの近くを通過する時は減速し、距離をあける

子どもは近づいてくる車を容易に把握できないだけでなく、興味があることに気が移りやすいため、道路の向こうに友達を見つけた時などは周囲を気にせず道路へ飛び出す危険性が高いです。歩道にいる子供や路側帯を通行中の子どもを見かけたら「車に気付いていない」と考えて子どもの飛び出しを疑い、速度を落として子どもとの距離を開けて通過しましょう。

子どもは近づいてくる車を容易に把握できないだけでなく、興味があることに気が移りやすいため、道路の向こうに友達を見つけた時などは周囲を気にせず道路へ飛び出す危険性が高いです。歩道にいる子供や路側帯を通行中の子どもを見かけたら「車に気付いていない」と考えて子どもの飛び出しを疑い、速度を落として子どもとの距離を開けて通過しましょう。

3:見通しの悪い場所では充分な安全確認をする

左右見通しの悪い交差点や路地では、危険を理解していない子どもが急に飛び出したり、曲がった先に現れる危険があります。見通しの悪い交差点や路地を通過する時は二段階停止を行い、十分安全確認を行いましょう。

左右見通しの悪い交差点や路地では、危険を理解していない子どもが急に飛び出したり、曲がった先に現れる危険があります。見通しの悪い交差点や路地を通過する時は二段階停止を行い、十分安全確認を行いましょう。

4:横断歩道では周囲の安全確認を行う

信号のない横断歩道付近に子供がいる場合は注意深く見守り、徐行して通過しましょう。横断歩道は歩行者優先なので、子どもが横断しようとしている場合は一時停止して渡り切るのを見届けてからゆっくり発進しましょう。信号のある横断歩道付近では、青信号になったからといってすぐ発進するのは危険です。子供が横断歩道に飛び出してこないかを確かめてから発進するようにしましょう。

信号のない横断歩道付近に子供がいる場合は注意深く見守り、徐行して通過しましょう。横断歩道は歩行者優先なので、子どもが横断しようとしている場合は一時停止して渡り切るのを見届けてからゆっくり発進しましょう。信号のある横断歩道付近では、青信号になったからといってすぐ発進するのは危険です。子供が横断歩道に飛び出してこないかを確かめてから発進するようにしましょう。

最後に

子どもを交通事故から守るためには思いやりの気持ちを持つことが大切です。子どもの特性を理解し、慎重な運転を心掛けましょう。また、子どもが交通ルールを理解するためにも、普段から大人が交通ルール遵守の手本を示すことも大切です。大人の何気ない行動も子どもは見ています。運転時はもちろん、歩行時や自転車運転時にも交通ルールを守るようにしましょう。