はじめに

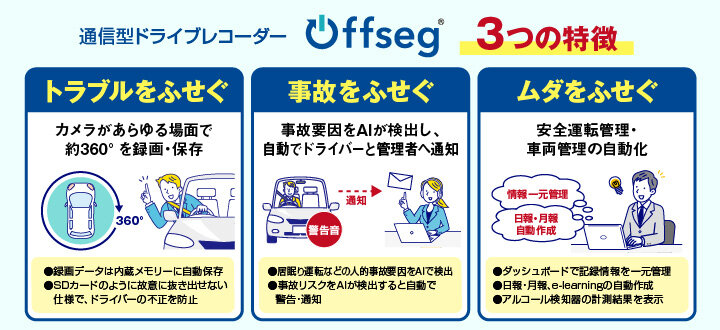

「運転中の居眠り運転、ながら運転、信号無視を監視・抑制」「交通事故が発生した際に管理者へ通知」「発生した事故情報を元に安全運転教育を配信」そんな事がAIを活用し、すべて自動で出来る時代になりました。本日はAIを活用した安全運転管理サービス「Offseg(オフセグ)」をご紹介します。

安全運転管理テレマティクスサービス Offsegの特徴

運転者ごとの特性を把握し、実際の映像を用いた教材を作成する作業は時間も工数もかかり管理者に負担が大きくのしかかります。しかし、今回ご紹介する車両の走行記録が可能なテレマティクスサービスの活用で「システム上での管理」が可能となり、AIとクラウドを活用して管理者の人力による安全運転管理業務工数を削減し、安全運転教育をスムーズに進めることができる機能です。

Offsegに搭載されている機能

①ハイスペックカメラ

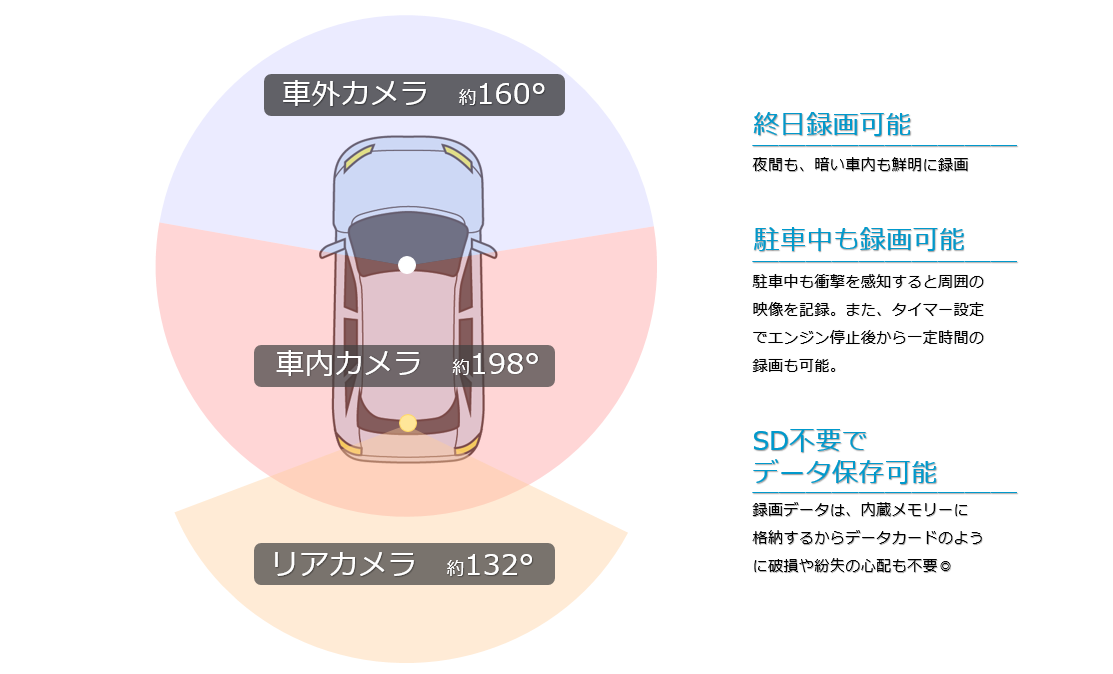

映像もハッキリとクリアに残せるようハイスペックカメラを活用しています。カメラは前方・車内を撮影できる様一体化し360°撮影可能です。オプションで後方カメラの設置も可能で、あおり運転などもデータを残すことができます。

②機器の小型化

前方カメラは運転手様の視界の妨げにならないよう配慮されており、名刺サイズまで小型化を実現しました。車内に搭載してもすっきり見えるため安全運転にも貢献します。

前方カメラは運転手様の視界の妨げにならないよう配慮されており、名刺サイズまで小型化を実現しました。車内に搭載してもすっきり見えるため安全運転にも貢献します。

③駐車中の様子も記録

「駐車中も車が心配...」という方に嬉しい機能が駐車中の様子も記録されるという点です。バッテリー上がりにならない様「定電圧検知時のシャットダウン機能」を搭載しております。常にデータを残しているので当て逃げ被害にあった場合も安心です。

「駐車中も車が心配...」という方に嬉しい機能が駐車中の様子も記録されるという点です。バッテリー上がりにならない様「定電圧検知時のシャットダウン機能」を搭載しております。常にデータを残しているので当て逃げ被害にあった場合も安心です。

AIを活用した事故未然防止機能

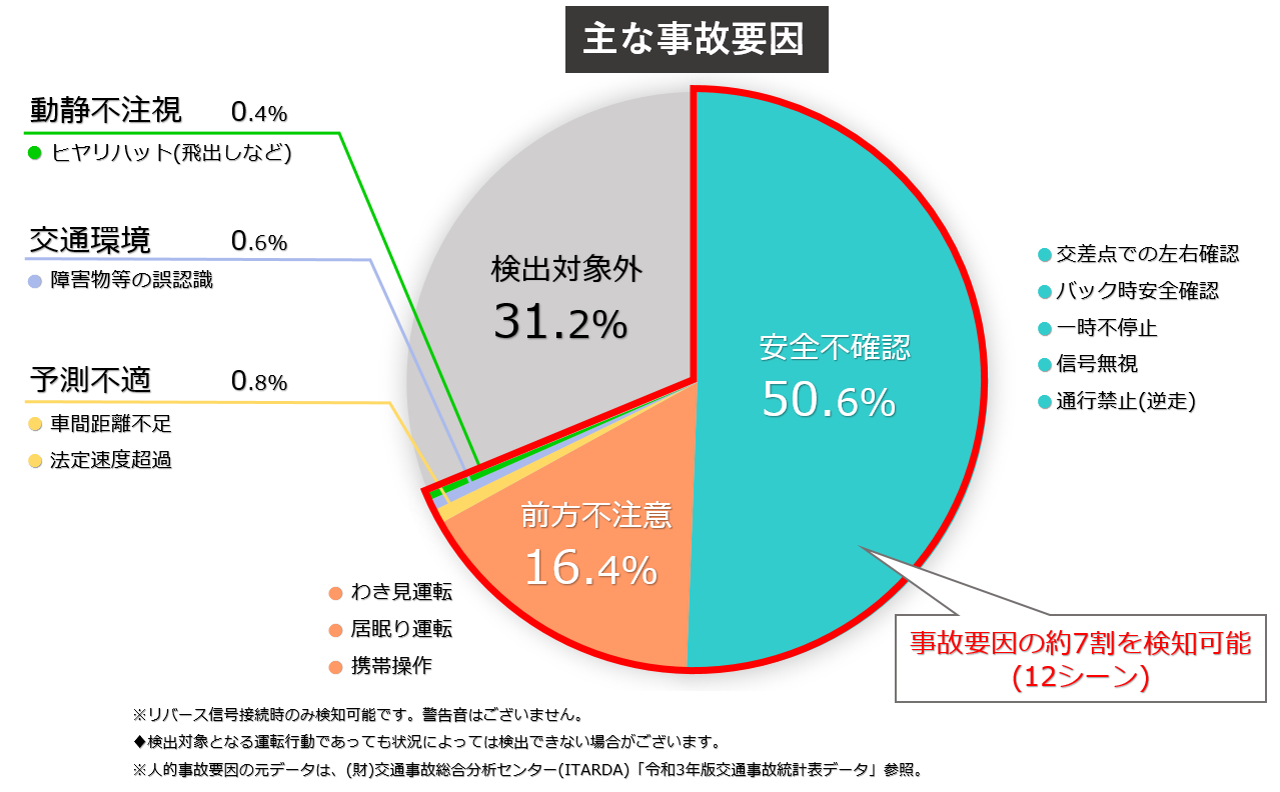

Offsegの魅力的な機能のひとつに「運転中の検知機能」があります。運転者の顔認証を行い、「運転中の事故の原因になりやすい場面」をAIで検知するとリアルタイムで音声にて運転手様に警告を行うという機能です。こちらは管理者にも即座にメールにて報告が届き、管理画面より事故状況を映像にてご確認いただけます。この「運転中の事故の原因になりやすい場面」についてですが、人的事故要因の約7割を占める「12種類の事故シーン」が登録されています。

◆「12種類の事故シーン」

安全運転診断機能

通常、事故が発生すると管理者は事故再発防止の為、まずはSDカードをドライブレコーダーから抜いて、パソコンで読み込み、人の目で確認する方が多いのではないでしょうか?その場合、手間も時間もかかり負担も大きいのが現実です。これがOffsegであれば効率的に自動で解析を行う事が出来るのです。

①運転者の運転特性の可視化

Offsegでは蓄積された走行データより、AIにて運転者の癖などの特性をグラフ・数値を用いて可視化できるため、これまで把握できなかった潜在的リスクが明確となり、管理者は効率的に指導をサポートできます。運転実績は管理者の画面よりランキング形式で表示されるという機能もあります。

Offsegでは蓄積された走行データより、AIにて運転者の癖などの特性をグラフ・数値を用いて可視化できるため、これまで把握できなかった潜在的リスクが明確となり、管理者は効率的に指導をサポートできます。運転実績は管理者の画面よりランキング形式で表示されるという機能もあります。

②e-learning機能(安全運転教育の自動化)

運転者の走行データからAIが安全運転教育資料の自動作成を行い、各運転者のスマホに自動配信されます。車両管理者は運転者の受講状況も把握できるため、最小の工数で効果的に安全運転教育を行うことができます。運転者もスマホに届くため時間・場所を問わず手間なく受講していただく事ができ運転意識を素早く、効率的に高めていただけます。

運転者の走行データからAIが安全運転教育資料の自動作成を行い、各運転者のスマホに自動配信されます。車両管理者は運転者の受講状況も把握できるため、最小の工数で効果的に安全運転教育を行うことができます。運転者もスマホに届くため時間・場所を問わず手間なく受講していただく事ができ運転意識を素早く、効率的に高めていただけます。

またこの安全運転教育資料については「動画問題」、「文章問題」、「画像問題」、の3形式にて作成され、実際の運転者の運転映像を取り込むため、個々の特性に合った教材にて受講していただく事ができます。

見やすさに特化した管理画面

車両管理者は「ダッシュボード機能」にて、事故発生映像、重大事故に繋がりそうであった危険なヒヤリハット映像、免許証・車検証などをご覧いただけます。画面の見やすさに特化した画面も魅力のひとつです。

参考)株式会社デンソーテン公式HP https://www.denso-ten.com/jp/offseg/

最後に

車両管理や安全教育には多くの時間やコスト、手間がかかります。Offsegには他にも今回紹介しきれていないアルコール検知の測定結果や日報の自動作成機能などもあります。いかに車両管理者の手間をなくし、時間をかけずに管理業務ができるのか、さらには運転者にとっても事故に遭った場合少しでも早く手軽に再発防止に取り組んで頂けるのかを導き出した製品です。

皆さまの安全運転管理サポートにご活用されてみてはいかがでしょうか?安全運転管理の運用体制に関するお悩み事や、テレマティクスサービス、ドライブレコーダーをご検討中でしたら、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

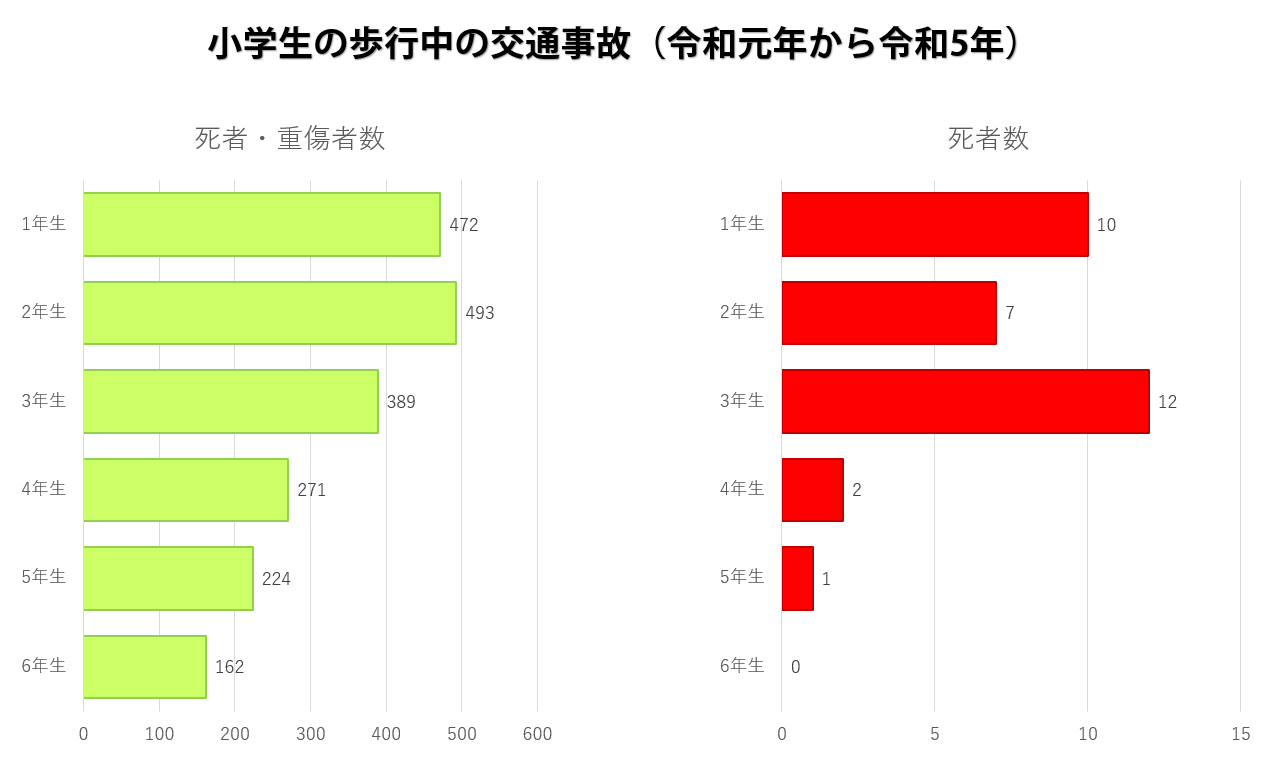

子どもは注意の配分や感情コントロールができず、一点に集中してしまう傾向があります。

子どもは注意の配分や感情コントロールができず、一点に集中してしまう傾向があります。 学校で交通安全教室が開かれるなど交通ルールを学ぶ機会は増えていますが、子どもはどうしても状況判断や予測に関する力が

学校で交通安全教室が開かれるなど交通ルールを学ぶ機会は増えていますが、子どもはどうしても状況判断や予測に関する力が 子どもは身体が小さく

子どもは身体が小さく 学校周辺や生活道路など子供の多い場所、登下校時や放課後など

学校周辺や生活道路など子供の多い場所、登下校時や放課後など 子どもは近づいてくる車を容易に把握できないだけでなく、興味があることに

子どもは近づいてくる車を容易に把握できないだけでなく、興味があることに 左右見通しの悪い交差点や路地では、危険を理解していない子どもが急に飛び出したり、曲がった先に現れる危険があります。見通しの悪い交差点や路地を通過する時は

左右見通しの悪い交差点や路地では、危険を理解していない子どもが急に飛び出したり、曲がった先に現れる危険があります。見通しの悪い交差点や路地を通過する時は 信号のない横断歩道付近に子供がいる場合は注意深く見守り、

信号のない横断歩道付近に子供がいる場合は注意深く見守り、

燃費が最も悪いのは停車している状態から走り出す時なので、発進時に最も燃費がいい運転方法は

燃費が最も悪いのは停車している状態から走り出す時なので、発進時に最も燃費がいい運転方法は 急発進や急加速を行うと、エンジンからは多くの

急発進や急加速を行うと、エンジンからは多くの 待ち合わせや荷物の積み下ろしで

待ち合わせや荷物の積み下ろしで 重いものを運ぶには

重いものを運ぶには タイヤには車によって燃費や乗り心地などのバランスが良くなる「指定空気圧」が決まっています。タイヤの空気圧が適正値から不足すると、市街地で

タイヤには車によって燃費や乗り心地などのバランスが良くなる「指定空気圧」が決まっています。タイヤの空気圧が適正値から不足すると、市街地で 夏場のエアコン使用時には

夏場のエアコン使用時には 業務で車を使用する場合、約束の時間から逆算して出発することが多いと思います。

業務で車を使用する場合、約束の時間から逆算して出発することが多いと思います。

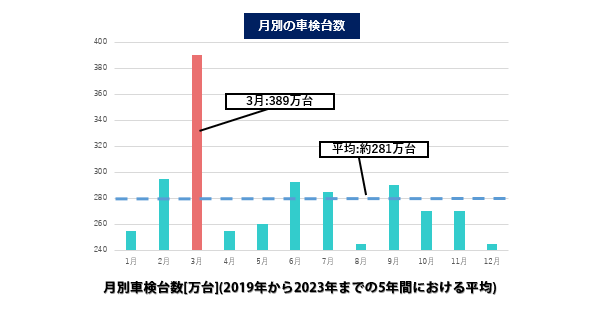

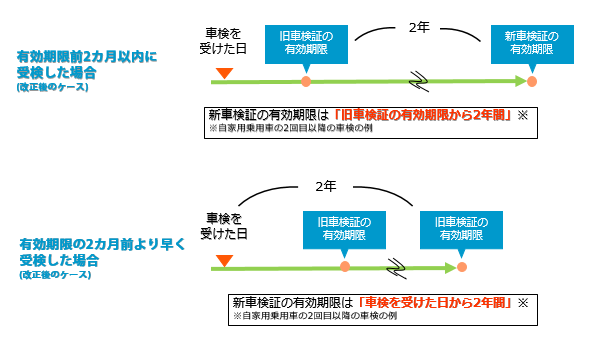

日本では、道路運送車両の保安基準は道路運送車両法によって定められていますが、

日本では、道路運送車両の保安基準は道路運送車両法によって定められていますが、 グリーンスローモビリティは

グリーンスローモビリティは 「小さな」移動サービスとは、鉄道やバスといった従来の公共交通ではカバーできなかった、「

「小さな」移動サービスとは、鉄道やバスといった従来の公共交通ではカバーできなかった、「 また、グリーンスローモビリティはゆっくり走ることで景色を楽しめるので、観光目的でも

また、グリーンスローモビリティはゆっくり走ることで景色を楽しめるので、観光目的でも 一方で、低速が

一方で、低速が

名古屋支店 業務課 主任 小池様

名古屋支店 業務課 主任 小池様 取締役 名古屋支店 支店長 深山様

取締役 名古屋支店 支店長 深山様 雪道走行の必需品といえば、やはりスタッドレスタイヤです。スタッドレスタイヤは夏用タイヤとは違い、

雪道走行の必需品といえば、やはりスタッドレスタイヤです。スタッドレスタイヤは夏用タイヤとは違い、 橋の上、トンネルの出入り口付近、交差点、日陰になった場所などは、雪や氷が

橋の上、トンネルの出入り口付近、交差点、日陰になった場所などは、雪や氷が 雪道では急ブレーキ、急ハンドル、急加速、急発進といった「

雪道では急ブレーキ、急ハンドル、急加速、急発進といった「 路面凍結に備えて走行する時は万が一スリップした時の事を考え、いつもより

路面凍結に備えて走行する時は万が一スリップした時の事を考え、いつもより まずやってはいけないのはアクセルと急ブレーキを踏むことです。スリップ時はタイヤが

まずやってはいけないのはアクセルと急ブレーキを踏むことです。スリップ時はタイヤが スリップした時に急ハンドルを切ると、タイヤのグリップ力が戻った時いきなり思わぬ方向に車が方向転換します。スリップすると

スリップした時に急ハンドルを切ると、タイヤのグリップ力が戻った時いきなり思わぬ方向に車が方向転換します。スリップすると スリップしてもパニックに陥ってアクセル・ブレーキ・ハンドルとも、

スリップしてもパニックに陥ってアクセル・ブレーキ・ハンドルとも、 一般家庭用向けアルコール検知器の平均寿命は

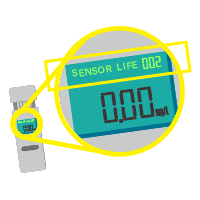

一般家庭用向けアルコール検知器の平均寿命は メーカーが上限としている使用回数を超えた場合、液晶画面などで買い替えまたは交換時期を

メーカーが上限としている使用回数を超えた場合、液晶画面などで買い替えまたは交換時期を 一般的にアルコールチェッカーの耐用年数を超えた場合、使用回数のように寿命をお知らせしてくれる機能はありません。そのため、

一般的にアルコールチェッカーの耐用年数を超えた場合、使用回数のように寿命をお知らせしてくれる機能はありません。そのため、 アルコールチェックは実施するだけでなく、その結果を適確に記録し、

アルコールチェックは実施するだけでなく、その結果を適確に記録し、 酒気帯びの有無を1年間記録する必要があるため、運転日報のフォーマットや管理方法についても検討が必要です。アルコールチェックの記録簿を運用する主な方法には「

酒気帯びの有無を1年間記録する必要があるため、運転日報のフォーマットや管理方法についても検討が必要です。アルコールチェックの記録簿を運用する主な方法には「 運用体制を構築する際のポイントは、管理者・実施者双方にとってなるべく

運用体制を構築する際のポイントは、管理者・実施者双方にとってなるべく